ロードバイクと栄養学 速く長く走るための、知っておきたい食事全般に関わる栄養学について。(Amazon.co.jpアソシエイトは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。)

プロフィール

HN:

もりぱ 33歳 男性

性別:

非公開

カテゴリー

最新記事

(09/14)

(08/24)

(08/10)

(08/05)

(08/01)

P R

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

今回は、ロードバイクで減量時に不足しがちな、必須ミネラルとビタミン等、効率的に食事に取り入れる方法を紹介いたします。発汗が多いスポーツ全般に参考になる記事かと思います。

上は、減量時の優秀食品、ブロッコリーとにんじんを茹でた写真です。茹でたてで、ゆげで白く写っています。管理人の場合、上のように一度に作り置きしておいて、3日以内に食べきることが多いです。

調理は以下の通りです。(超簡単ですが)

①にんじん3本をよく洗い、皮付きのまま野菜スティック状に切る

②ブロッコリーは茎以外の部分を先に切り、茎の部分と分ける

③鍋でお湯を沸かし、にんじんを10分ぐらい先に茹でて、その後ブロッコリーを投入して、さらに1~2分茹でる

④鍋からざるに移し、粗熱を取ってから冷蔵庫で保存

以上です。これを、そのまま何もつけずにササミと一緒に食べたり、食事の際に副菜がないときに一緒に食べるといった感じです。減量時は特に、体内の必須ミネラルとビタミン類が何かしら不足しがちになります。そういった際に、緑黄色野菜は強い味方になってくれます。もちろん、減量中でなくても、体の調子を整えてくれますので、積極的に採りたい食品です。

さて、にんじんの栄養素として、特筆すべきは以下です。

◆βカロテン (ビタミンA)

◆カリウム

◆カルシウム

◆鉄

◆食物繊維

◆ビタミンB群

この中でも、βカロテンの含有量が豊富で、いわゆる緑黄色野菜の代表的な選手となります。免疫力を高める効果と、体内で必要量がビタミンAに変わる性質があります。カロテンは茹でて食べた方が、生よりも吸収率が高くなるところも見逃せません。

抗酸化作用が高く、茹でた状態で、ある程度日持ちもするので、野菜スティックとして食べているモデルの方等も多いのは納得の優秀食材です。野菜の中でも比較的安いですしね。

次にブロッコリーですが、

◆ビタミンA, B1, B2

◆ビタミンC ←特に多い

◆ビタミンK

◆カリウム

◆カルシウム

◆βカロテン

◆鉄

◆食物繊維

上のように、ざっと列挙しただけでも非常に栄養成分が豊富な野菜であることが分かります。特筆すべきはビタミンCの含有量です。一方で、ブロッコリーのビタミンCは熱に弱いので、基本的に4分以上は茹でないというのが注意点です。1~2分でさっと茹でてしまうのが栄養素を壊さないコツになります。

また、体の調子を整える必須ミネラルも豊富に含んでいます。ロードバイクのトレーニング後等、発汗に伴い体内のカリウム、鉄、カルシウムは不足しがちなので、カリウムを豊富に含むブロッコリーは非常に理にかなっている補給となります。

にんじん、ブロッコリーともに言えますが、βカロテンを豊富に含む食材ですが、βカロテンは摂取しすぎても、特に問題ない栄養素とされています。体内で必要量がビタミンAになり吸収されます。一方で、ビタミンAは取りすぎると肝臓に蓄積されるので、サプリメント等で摂取する際には注意が必要です。

これまで見てきたように、にんじんとブロッコリーは非常に優秀な緑黄色野菜なので、スーパー等で積極的に買ってみましょう。にんじん、ブロッコリーともに、発色が良いものを選ぶのがポイントです。また、経験上、調理から3日以内に食べきることをお勧めします。

ロードバイクでの減量時のイメージとしては、バランスの良い食事を実現させるための+αの食材として、使う感じです。糖質を少しでも抑えたい方には、お勧めできます。実際、糖質を摂取する前に、これらの野菜を食べておくことで、摂取カロリーを抑えることが出来ます。

減量時に不足しがちな食物繊維も効率的に摂取することが出来るので、お勧めです。また、減量時でなくても、摂取していると体の調子が良くなりますので、野菜不足気味だなーといった方、まずは王道の緑黄色野菜から、摂取してみてはいかがでしょうか?最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

ロードバイクランキング

上は、減量時の優秀食品、ブロッコリーとにんじんを茹でた写真です。茹でたてで、ゆげで白く写っています。管理人の場合、上のように一度に作り置きしておいて、3日以内に食べきることが多いです。

調理は以下の通りです。(超簡単ですが)

①にんじん3本をよく洗い、皮付きのまま野菜スティック状に切る

②ブロッコリーは茎以外の部分を先に切り、茎の部分と分ける

③鍋でお湯を沸かし、にんじんを10分ぐらい先に茹でて、その後ブロッコリーを投入して、さらに1~2分茹でる

④鍋からざるに移し、粗熱を取ってから冷蔵庫で保存

以上です。これを、そのまま何もつけずにササミと一緒に食べたり、食事の際に副菜がないときに一緒に食べるといった感じです。減量時は特に、体内の必須ミネラルとビタミン類が何かしら不足しがちになります。そういった際に、緑黄色野菜は強い味方になってくれます。もちろん、減量中でなくても、体の調子を整えてくれますので、積極的に採りたい食品です。

さて、にんじんの栄養素として、特筆すべきは以下です。

◆βカロテン (ビタミンA)

◆カリウム

◆カルシウム

◆鉄

◆食物繊維

◆ビタミンB群

この中でも、βカロテンの含有量が豊富で、いわゆる緑黄色野菜の代表的な選手となります。免疫力を高める効果と、体内で必要量がビタミンAに変わる性質があります。カロテンは茹でて食べた方が、生よりも吸収率が高くなるところも見逃せません。

抗酸化作用が高く、茹でた状態で、ある程度日持ちもするので、野菜スティックとして食べているモデルの方等も多いのは納得の優秀食材です。野菜の中でも比較的安いですしね。

次にブロッコリーですが、

◆ビタミンA, B1, B2

◆ビタミンC ←特に多い

◆ビタミンK

◆カリウム

◆カルシウム

◆βカロテン

◆鉄

◆食物繊維

上のように、ざっと列挙しただけでも非常に栄養成分が豊富な野菜であることが分かります。特筆すべきはビタミンCの含有量です。一方で、ブロッコリーのビタミンCは熱に弱いので、基本的に4分以上は茹でないというのが注意点です。1~2分でさっと茹でてしまうのが栄養素を壊さないコツになります。

また、体の調子を整える必須ミネラルも豊富に含んでいます。ロードバイクのトレーニング後等、発汗に伴い体内のカリウム、鉄、カルシウムは不足しがちなので、カリウムを豊富に含むブロッコリーは非常に理にかなっている補給となります。

にんじん、ブロッコリーともに言えますが、βカロテンを豊富に含む食材ですが、βカロテンは摂取しすぎても、特に問題ない栄養素とされています。体内で必要量がビタミンAになり吸収されます。一方で、ビタミンAは取りすぎると肝臓に蓄積されるので、サプリメント等で摂取する際には注意が必要です。

これまで見てきたように、にんじんとブロッコリーは非常に優秀な緑黄色野菜なので、スーパー等で積極的に買ってみましょう。にんじん、ブロッコリーともに、発色が良いものを選ぶのがポイントです。また、経験上、調理から3日以内に食べきることをお勧めします。

ロードバイクでの減量時のイメージとしては、バランスの良い食事を実現させるための+αの食材として、使う感じです。糖質を少しでも抑えたい方には、お勧めできます。実際、糖質を摂取する前に、これらの野菜を食べておくことで、摂取カロリーを抑えることが出来ます。

減量時に不足しがちな食物繊維も効率的に摂取することが出来るので、お勧めです。また、減量時でなくても、摂取していると体の調子が良くなりますので、野菜不足気味だなーといった方、まずは王道の緑黄色野菜から、摂取してみてはいかがでしょうか?最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

ロードバイクランキング

PR

今回は、ロードバイクでライドする前の、朝食に関しての記事です。トレーニングの効率を上げるために、何が自分に合っているか日々食事内容を模索しているローディの皆さんはとても多いと思います。

さて、管理人の場合、ここ1年ばかり、朝食のメニューは以下で決まっています。

起床時(5時):コップ1杯の水、ソイプロテインとグレープフルーツジュース(100ml)

→起床時の水分不足解消と、すぐに摂取できるプロテイン(たんぱく質15g程度)と、即効性エネルギーのグレープフルーツジュースで、就寝時に枯渇する血中のアミノ酸濃度をあげることで、朝食までの間の筋肉分解をできるだけ抑える。

朝食(6~7時頃):スクランブルエッグ(卵2個分)、ハム2枚、ライ麦パン、ホットコーヒー、フィッシュオイル

→卵1個あたり、たんぱく質7g、炭水化物として食物繊維を多く含むライ麦パンで低GIな糖質補給。コーヒーは、基礎代謝を上げ体を目覚めさせる効果。

ライド前1~2時間ぐらい:爆弾おにぎりを作り、こまめに食べる。

以上です。ライド前に食べる、おにぎりはその日のトレーニング時間によって変わるのですが、それ以外の起床時のプロテインや朝食を合わせると、450kcal程度です。この朝食で摂取できる三大栄養素の量は以下です。

炭水化物: 約40g

たんぱく質: 約35g

脂質: 約18g

上のように、3大栄養素のバランスは非常に良いということが分かります。栄養を考えるときは3大栄養素をまずは基準に考えます。そして、昨今の日本人の朝食では、たんぱく質が不足しやすいという特徴があります。直接的なエネルギー源である糖質の摂取に偏りがちです。

さて、そこで卵です。世界中どこの国に行っても、朝食で卵料理は出てくるぐらい、低コストで栄養価に優れています。卵の栄養は、主にたんぱく質と脂質で構成されており、1個当たり約90kcalと、ヘルシーです。また、よく完全栄養食と言われますが、ビタミンC以外のビタミン類と必須ミネラルを含んでいるという点が朝食で卵を摂取する利点といえるでしょう。

ビタミンや、必須ミネラルは基本的には単独で摂取してもあまり効果がなく、卵のように、バランスよく含まれている食品は栄養摂取という点では非常に理にかなっているのです。また、ロードバイクのように糖質をエネルギーに変える際に重要な、ビタミンB群を多く含んでいる点もポイントですね。

何より調理に時間がかからない、冷蔵庫で日持ちする、安い、ということで卵は非常に優秀です。ちなみに、白身と黄身の栄養を考えた際、黄身の脂肪分の含有率が高いので、白身だけ食べるといった方もおられると思いますが、ビタミンや必須ミネラルは黄身に圧倒的に含まれるので、朝食として考えた際には、そのまま全て食べたほうが良いでしょう。加えて、卵のたんぱく質はアミノ酸スコア100です。他のたんぱく源としてハムも補給していますが、卵だけでも十分に成り立ちます。

補足ですが、フィッシュオイル(EPA,DHA)を補給しているのは、朝食に魚料理を採らないためです。EPAとDHAの働きに関しては、まだ完全に解明されていないようですが、中性脂肪を減らす効果があるという所は機能性として、認められているようです。また、筋肉の合成を助ける働きがあるという理由から、ボディメイクをされている方の間では摂取されている方が多いようです。ですが、良質な脂肪を取れるのであれば、別にフィッシュオイルでなくても良いと思っています。理由としては、以下の商品がコスパ最高で使用感が良いからです。

[海外直送品] ナウフーズ ウルトラ オメガ-3 (500EPA/250DHA) 180錠

上の商品はEPA:DHA=2:1という比率を守りつつ、成分量だけの比較ですが、国内フィッシュオイルメーカーのものより価格でいうと約3分の1~4分の1ぐらいの高コスパ商品と言えます。約2500円で180粒(3ヶ月~6カ月分)といえば、国内メーカのフィッシュオイルを買う理由はほとんどなくなってしまいます。

ということで、今回はライド前の朝食に関しての記事でした。ライド前に良質なたんぱく質を多めに摂取して、トレーニング中の持久力の向上を狙ってみましょう。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

人気ブログランキングへ

さて、管理人の場合、ここ1年ばかり、朝食のメニューは以下で決まっています。

起床時(5時):コップ1杯の水、ソイプロテインとグレープフルーツジュース(100ml)

→起床時の水分不足解消と、すぐに摂取できるプロテイン(たんぱく質15g程度)と、即効性エネルギーのグレープフルーツジュースで、就寝時に枯渇する血中のアミノ酸濃度をあげることで、朝食までの間の筋肉分解をできるだけ抑える。

朝食(6~7時頃):スクランブルエッグ(卵2個分)、ハム2枚、ライ麦パン、ホットコーヒー、フィッシュオイル

→卵1個あたり、たんぱく質7g、炭水化物として食物繊維を多く含むライ麦パンで低GIな糖質補給。コーヒーは、基礎代謝を上げ体を目覚めさせる効果。

ライド前1~2時間ぐらい:爆弾おにぎりを作り、こまめに食べる。

以上です。ライド前に食べる、おにぎりはその日のトレーニング時間によって変わるのですが、それ以外の起床時のプロテインや朝食を合わせると、450kcal程度です。この朝食で摂取できる三大栄養素の量は以下です。

炭水化物: 約40g

たんぱく質: 約35g

脂質: 約18g

上のように、3大栄養素のバランスは非常に良いということが分かります。栄養を考えるときは3大栄養素をまずは基準に考えます。そして、昨今の日本人の朝食では、たんぱく質が不足しやすいという特徴があります。直接的なエネルギー源である糖質の摂取に偏りがちです。

さて、そこで卵です。世界中どこの国に行っても、朝食で卵料理は出てくるぐらい、低コストで栄養価に優れています。卵の栄養は、主にたんぱく質と脂質で構成されており、1個当たり約90kcalと、ヘルシーです。また、よく完全栄養食と言われますが、ビタミンC以外のビタミン類と必須ミネラルを含んでいるという点が朝食で卵を摂取する利点といえるでしょう。

ビタミンや、必須ミネラルは基本的には単独で摂取してもあまり効果がなく、卵のように、バランスよく含まれている食品は栄養摂取という点では非常に理にかなっているのです。また、ロードバイクのように糖質をエネルギーに変える際に重要な、ビタミンB群を多く含んでいる点もポイントですね。

何より調理に時間がかからない、冷蔵庫で日持ちする、安い、ということで卵は非常に優秀です。ちなみに、白身と黄身の栄養を考えた際、黄身の脂肪分の含有率が高いので、白身だけ食べるといった方もおられると思いますが、ビタミンや必須ミネラルは黄身に圧倒的に含まれるので、朝食として考えた際には、そのまま全て食べたほうが良いでしょう。加えて、卵のたんぱく質はアミノ酸スコア100です。他のたんぱく源としてハムも補給していますが、卵だけでも十分に成り立ちます。

補足ですが、フィッシュオイル(EPA,DHA)を補給しているのは、朝食に魚料理を採らないためです。EPAとDHAの働きに関しては、まだ完全に解明されていないようですが、中性脂肪を減らす効果があるという所は機能性として、認められているようです。また、筋肉の合成を助ける働きがあるという理由から、ボディメイクをされている方の間では摂取されている方が多いようです。ですが、良質な脂肪を取れるのであれば、別にフィッシュオイルでなくても良いと思っています。理由としては、以下の商品がコスパ最高で使用感が良いからです。

[海外直送品] ナウフーズ ウルトラ オメガ-3 (500EPA/250DHA) 180錠

上の商品はEPA:DHA=2:1という比率を守りつつ、成分量だけの比較ですが、国内フィッシュオイルメーカーのものより価格でいうと約3分の1~4分の1ぐらいの高コスパ商品と言えます。約2500円で180粒(3ヶ月~6カ月分)といえば、国内メーカのフィッシュオイルを買う理由はほとんどなくなってしまいます。

ということで、今回はライド前の朝食に関しての記事でした。ライド前に良質なたんぱく質を多めに摂取して、トレーニング中の持久力の向上を狙ってみましょう。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

人気ブログランキングへ

ロードバイクに乗っていて、テンションの下がる瞬間。それはパンクでしょう。どんなに気持ちよく疾走していようが、体調も良く集中力が上がっている状態であろうが、ものすごく疲れている時であろうが、パンクの神様は平等です。

今回は、こまめにタイヤのメンテナンスをすることで、タイヤの状態をチェックしトラブルを事前に防ごうという記事です。まずは、今朝、タイヤをウェットティッシュでふきあげていた時に発見した、運が悪ければサイドカットしていたであろう傷の写真をご覧ください。

写真中央に写っている、ちょうど漢字の一のようについた傷です。タイヤは、コンチネンタルGP4000です。基本的なタイヤの構造を記しておくと、写真のタイヤ中央部分に縁どられている線より、地面側には、パンク防止用のケーシングが編み込まれており、特に突き刺しパンクに威力を発揮します。

一方、写真タイヤ中央よりリム側の部分には、パンク防止用のケーシングがなく、この部分に運悪く小石が接触したり、幅広のグレーチングに落ちてしまったりすると、サイドカットといって文字通り、タイヤのサイド部分が裂けてパンクします。

ちなみに上の写真は、もう少しでサイドカットだったかもしれないという傷です。昨日の練習前にはなかった傷なので、昨日ついたものだと思われます。ひとまず、まだ裂けたりしていないし、表面の傷で収まっているようなので、今後の状態を見たいと思います。

さて、以前にサイドカットを経験したことがある管理人。その時の、タイヤの補修を試みた写真がありますので、ご覧ください。

↑上は、まだ1000キロも乗っていない時期に起きた、サイドカット(コンチネンタルGP4000)です。ぷくーっと腫瘍のようになっている部分は、中に入っているチューブがはみ出てきているものです。パンク補修してから、帰ってきた直後に撮った写真です。当然ですが、このまま乗り続けることはできません。

サイドカットしたタイヤは、基本廃棄です。どんなに新しかろうと、サイドカットしたタイヤで走行するというのは危ないです。というのも、経験した人なら分かると思いますが、サイドカットは、一気にタイヤの空気が抜けるので、例えば下りの時速50kmでているシーンなどでなってしまうと、コントロール不可能になって、最悪の事態を招きかねません。

と書きつつ、サイドカットの一時補修方法で、布ガムテープをタイヤの裏面に何枚か張り付けて、疑似的にケーシングを作り補修するという方法があるので、ものは試しにと、やってみました。その補修後の写真が以下です。

はい、くっきりと裂けめが見えます。これで空気圧6barぐらいだったのですが、あきらめがつきました。傷が大きく危なすぎて乗れないということで、泣く泣く廃棄。玄人の方なら分かるかもしれませんが、コンチネンタル特有の最初のバリがまだタイヤ地面側についている状態です。もったいないですが、仕方ありません。高いタイヤだけに残念でした。一度サイドカットを経験すると、サイドカット補修用のメンテナンス用品もサドルバッグに忍ばせると安心です。定番は以下の商品ですかね。

PARKTOOL(パークツール) タイヤブート 3枚入 TB-2

↑出先でのサイドカットの一時補修用です。あくまで一時補修なので、家まで帰れたら御の字という感じで持っておくと良いでしょう。比較的安いですしね。

さて、タイヤのメンテナンスの話に戻ります。

一般的に、走行後のメンテナンスとして、チェーンやスプロケット、プーリーを乾拭きしている方は非常に多いと思います。チェーンの汚れは、走行後に毎回乾拭きしてあげることで、良い状態を保つことが出来るからです。

一方で、タイヤのメンテナンスとしては、基本的には目視による点検と、定期的にふきあげてあげることがトラブルの事前回避に役立ちます。

コンチネンタルGPシリーズのように、耐パンク性能に優れているタイヤは、タイヤに小石が刺さっている状態で、突き刺しパンクを回避しているようなことが往々にしてあります。これに気が付かないで、そのままライドを続けると、パンクしてしまうので、こういった場合は、タイヤに刺さった異物を除去しましょう。穴が大きければ、シーラント等で補修してあげます。

毎回、ライド後に実施するのが理想的ですが、面倒な方は、2回に一回等でも十分効果があると、個人的には感じています。また、ライド直後にタイヤをふきあげてあげることで、機材に対しての愛着がわくと思います。手間をかけて綺麗な状態を保ってあげているほうが、練習意欲もわきますし、なにより自分の買ったロードバイクを、大事に使ってあげようという気持ちは何より大切なんじゃないかと感じています。

といことで、今回はタイヤのメンテナンスと、サイドカットに関する記事でした。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

今回は、こまめにタイヤのメンテナンスをすることで、タイヤの状態をチェックしトラブルを事前に防ごうという記事です。まずは、今朝、タイヤをウェットティッシュでふきあげていた時に発見した、運が悪ければサイドカットしていたであろう傷の写真をご覧ください。

写真中央に写っている、ちょうど漢字の一のようについた傷です。タイヤは、コンチネンタルGP4000です。基本的なタイヤの構造を記しておくと、写真のタイヤ中央部分に縁どられている線より、地面側には、パンク防止用のケーシングが編み込まれており、特に突き刺しパンクに威力を発揮します。

一方、写真タイヤ中央よりリム側の部分には、パンク防止用のケーシングがなく、この部分に運悪く小石が接触したり、幅広のグレーチングに落ちてしまったりすると、サイドカットといって文字通り、タイヤのサイド部分が裂けてパンクします。

ちなみに上の写真は、もう少しでサイドカットだったかもしれないという傷です。昨日の練習前にはなかった傷なので、昨日ついたものだと思われます。ひとまず、まだ裂けたりしていないし、表面の傷で収まっているようなので、今後の状態を見たいと思います。

さて、以前にサイドカットを経験したことがある管理人。その時の、タイヤの補修を試みた写真がありますので、ご覧ください。

↑上は、まだ1000キロも乗っていない時期に起きた、サイドカット(コンチネンタルGP4000)です。ぷくーっと腫瘍のようになっている部分は、中に入っているチューブがはみ出てきているものです。パンク補修してから、帰ってきた直後に撮った写真です。当然ですが、このまま乗り続けることはできません。

サイドカットしたタイヤは、基本廃棄です。どんなに新しかろうと、サイドカットしたタイヤで走行するというのは危ないです。というのも、経験した人なら分かると思いますが、サイドカットは、一気にタイヤの空気が抜けるので、例えば下りの時速50kmでているシーンなどでなってしまうと、コントロール不可能になって、最悪の事態を招きかねません。

と書きつつ、サイドカットの一時補修方法で、布ガムテープをタイヤの裏面に何枚か張り付けて、疑似的にケーシングを作り補修するという方法があるので、ものは試しにと、やってみました。その補修後の写真が以下です。

はい、くっきりと裂けめが見えます。これで空気圧6barぐらいだったのですが、あきらめがつきました。傷が大きく危なすぎて乗れないということで、泣く泣く廃棄。玄人の方なら分かるかもしれませんが、コンチネンタル特有の最初のバリがまだタイヤ地面側についている状態です。もったいないですが、仕方ありません。高いタイヤだけに残念でした。一度サイドカットを経験すると、サイドカット補修用のメンテナンス用品もサドルバッグに忍ばせると安心です。定番は以下の商品ですかね。

PARKTOOL(パークツール) タイヤブート 3枚入 TB-2

↑出先でのサイドカットの一時補修用です。あくまで一時補修なので、家まで帰れたら御の字という感じで持っておくと良いでしょう。比較的安いですしね。

さて、タイヤのメンテナンスの話に戻ります。

一般的に、走行後のメンテナンスとして、チェーンやスプロケット、プーリーを乾拭きしている方は非常に多いと思います。チェーンの汚れは、走行後に毎回乾拭きしてあげることで、良い状態を保つことが出来るからです。

一方で、タイヤのメンテナンスとしては、基本的には目視による点検と、定期的にふきあげてあげることがトラブルの事前回避に役立ちます。

コンチネンタルGPシリーズのように、耐パンク性能に優れているタイヤは、タイヤに小石が刺さっている状態で、突き刺しパンクを回避しているようなことが往々にしてあります。これに気が付かないで、そのままライドを続けると、パンクしてしまうので、こういった場合は、タイヤに刺さった異物を除去しましょう。穴が大きければ、シーラント等で補修してあげます。

毎回、ライド後に実施するのが理想的ですが、面倒な方は、2回に一回等でも十分効果があると、個人的には感じています。また、ライド直後にタイヤをふきあげてあげることで、機材に対しての愛着がわくと思います。手間をかけて綺麗な状態を保ってあげているほうが、練習意欲もわきますし、なにより自分の買ったロードバイクを、大事に使ってあげようという気持ちは何より大切なんじゃないかと感じています。

といことで、今回はタイヤのメンテナンスと、サイドカットに関する記事でした。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

今回は、ロードバイクで切っても切れない減量時のお話です。

昨日記事にしましたが、私も目下減量中です。参考までに以下に記します。

昨年のこの時期: 58.5㎏, 体脂肪率, 17%

現在: 56kg, 体脂肪率, 14.5%

※実施したダイエット方法:ロードバイクでの有酸素運動主体と、自重トレによる筋トレ

食事制限あり、糖質制限ではなく、一般的なカロリー計算に基づく

年内目標: 53kg, 体脂肪率, 10%台

この一年の間に、-2.5kg, 体脂肪率, -2.5%というリザルトですが、最初の半年間は体重が減るどころか、むしろ増えました。推測ですが、先に下半身の筋肉が発達して、摂取カロリーと消費カロリーの採算がとんとんぐらいだったので、一時的に体重が増えたのだと思っています。

ですが、ご存じのとおり、筋肉量が増えると基礎代謝量が増えるので、まずは脂肪を燃焼しやすい状況を作って、食事制限を一日の食べ物とカロリーを記載し管理しました。結果、体重が減り始めたのはこの2~3ヶ月の間です。対して、体脂肪率は半年ぐらいから緩やかに落ちていった感じです。

さて、ロードバイクでの減量時の注意点として、どんなにトレーニングをしようと、食事の制限はどうしても必要になってくるなーというのが所感です。人によって差はあるでしょうが、基本的には、

消費カロリー>摂取カロリー

という基本的な構図が一番分かり易いと思います。そのうえで、昨今話題になっている糖質制限ダイエットですが、ロードバイクのような有酸素運動を主体にする運動には、リスクが大きいという医学的な見解は基礎知識として、持っておきたい所です。

もちろん、毎日トレーニングせず、週末だけ乗るといった方であれば、あまり問題ないかもしれないのですが、毎日1~3時間は平均して回すという方には、負担が大きすぎる可能性が高いのです。もちろん、体質による差がありますので、例えば夜だけ糖質を抜くといった、方法は効果的な人もいるかもしれません。現に別府選手は夜に炭水化物を採らないことで知られています。

では、どういった方法が安全かという落とし所ですが、基本は3食での栄養バランスの取れた食事で、カロリー管理をすることが大事です。ポイントとしては以下です。

◆たんぱく質を多めに摂取する: 自分の体重×1.5~2倍g

→筋肉を育てるため、丈夫な体を作るための基礎作り

明治 ザバス ウェイトダウン ヨーグルト風味【50食分】 1,050g

↑ダイエットに定番のソイプロテイン、必須ミネラルとビタミン類がバランスよく配合されているため、すっかり朝の目覚めの1杯が定番となってます。

◆3大栄養素である、炭水化物、たんぱく質、脂質の中で、脂質を抑えめにできるようメニューを考える

→炭水化物・たんぱく質 1gあたり4kcal 脂肪1gあたり9kcal

◆炭水化物の摂取は、朝から昼にかけて、夜は摂取を少し抑える意識を持つ

◆糖質をエネルギー変換する際に必要な、ビタミンB1を意識的に摂取する

→豚肉に豊富に含まれます。

◆結果を急がない、無理な食事制限を頑張ると先に筋肉から痩せていって、確実にリバウンドするため

◆基礎代謝を高める努力をする← 筋肉量を増やす

◆必須ミネラル、ビタミンのうち、不足しやすいビタミンAと鉄、カルシウムの摂取を怠らない

◆毎日、体重計に乗り、記録する

◆脂肪は急にはなくならないので、長い目で筋肉量を増やして基礎代謝と有酸素運動で燃焼させる

◆できればロードバイクに毎日乗る、10分でもよいので続ける。雨の日はローラー練習ができるような環境を整えられれば理想的

私の場合は、ロードバイクにほとんど毎日乗って、冬の間は脂肪燃焼を狙って2時間~4時間のLSDメニューを重点的にしたのが割と効果的だったと考えています。

実際、ロードバイクはダイエットに向いているという記事をよく見かけますが、基本的な走力がなければ、一度に大きな消費カロリーを消費する運動はできないので、減量と同時に、ロードバイクでの実現したい目標を設定することが、重要になってくると思います。

ポイントは筋肉量を増やすことにあるので、バイクの上でできる練習法として、アウタートップしばりで走るといったメニューもお勧めできます。簡単に言うと一番重いギアを使って漕ぎ続けることで、ハムストリングスの大きな筋肉に負荷をかけることで、速筋を鍛える方法になります。

ただし、膝にかかる負担が割と大きく、初心者の方で、まだ乗車姿勢に伴う体の基本的な筋肉が育っていないうちは、お勧めしません。というのも、ロードバイクに乗り始めの時期というのは、前傾姿勢にまだ慣れていないので、首を支えるための脊柱起立筋や、ハンドルを支える腕周りの筋肉や、下半身の筋肉、バランスをとるためのインナーマッスルが、十分に育っていないため、先にこちらから鍛えるのが良いためです。

一般的に、スポーツで使う筋肉というのは、そのスポーツの動きを通じて鍛えるのが効果的であり、筋肉の部位にもよりますが、半年程度たって、筋肉としてしっかり使えるようになるといったように、育ててあげる期間が必要になります。その期間には、当然ですが筋肉痛に何回もなるのですが、逆に言うと筋肉痛が起きているということは、筋肉に負荷をかけることができているということです。

あまりにも筋肉痛がひどい場合等は、無理に乗る必要はありませんが、多少の筋肉痛であれば、軽いギアでいつもより負荷を下げて30分~1時間程度走るなどして、アクティブリカバリーを実施するのが良いでしょう。基礎代謝を上げて、血流の流れをよくすることで、回復を早めようというものです。

自転車で使う下半身の筋肉の回復時間は、ざっくり24時間程度と割と短いため、毎日トレーニングすることは慣れてくれば可能になります。ただ、初心者の方が頑張りすぎると、オーバートレーニングで膝を悪くしてしまったりすることがありますので、自分の体の声を聞きながらが基本になります。膝を悪くする原因としては、ペダリングの際に足が開いてしまっていたり、ポジションがあっていなかったり、膝を支えるだけの太もも周りの筋肉が十分に育っていない等、色々と考えられますので、慢性的に痛みを感じるようになった場合は、病院で見てもらうというのが基本です。

ということで、今回は減量時に意識したい、栄養に関する基礎知識と、トレーニングに関する記事を解説しました。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

昨日記事にしましたが、私も目下減量中です。参考までに以下に記します。

昨年のこの時期: 58.5㎏, 体脂肪率, 17%

現在: 56kg, 体脂肪率, 14.5%

※実施したダイエット方法:ロードバイクでの有酸素運動主体と、自重トレによる筋トレ

食事制限あり、糖質制限ではなく、一般的なカロリー計算に基づく

年内目標: 53kg, 体脂肪率, 10%台

この一年の間に、-2.5kg, 体脂肪率, -2.5%というリザルトですが、最初の半年間は体重が減るどころか、むしろ増えました。推測ですが、先に下半身の筋肉が発達して、摂取カロリーと消費カロリーの採算がとんとんぐらいだったので、一時的に体重が増えたのだと思っています。

ですが、ご存じのとおり、筋肉量が増えると基礎代謝量が増えるので、まずは脂肪を燃焼しやすい状況を作って、食事制限を一日の食べ物とカロリーを記載し管理しました。結果、体重が減り始めたのはこの2~3ヶ月の間です。対して、体脂肪率は半年ぐらいから緩やかに落ちていった感じです。

さて、ロードバイクでの減量時の注意点として、どんなにトレーニングをしようと、食事の制限はどうしても必要になってくるなーというのが所感です。人によって差はあるでしょうが、基本的には、

消費カロリー>摂取カロリー

という基本的な構図が一番分かり易いと思います。そのうえで、昨今話題になっている糖質制限ダイエットですが、ロードバイクのような有酸素運動を主体にする運動には、リスクが大きいという医学的な見解は基礎知識として、持っておきたい所です。

もちろん、毎日トレーニングせず、週末だけ乗るといった方であれば、あまり問題ないかもしれないのですが、毎日1~3時間は平均して回すという方には、負担が大きすぎる可能性が高いのです。もちろん、体質による差がありますので、例えば夜だけ糖質を抜くといった、方法は効果的な人もいるかもしれません。現に別府選手は夜に炭水化物を採らないことで知られています。

では、どういった方法が安全かという落とし所ですが、基本は3食での栄養バランスの取れた食事で、カロリー管理をすることが大事です。ポイントとしては以下です。

◆たんぱく質を多めに摂取する: 自分の体重×1.5~2倍g

→筋肉を育てるため、丈夫な体を作るための基礎作り

明治 ザバス ウェイトダウン ヨーグルト風味【50食分】 1,050g

↑ダイエットに定番のソイプロテイン、必須ミネラルとビタミン類がバランスよく配合されているため、すっかり朝の目覚めの1杯が定番となってます。

◆3大栄養素である、炭水化物、たんぱく質、脂質の中で、脂質を抑えめにできるようメニューを考える

→炭水化物・たんぱく質 1gあたり4kcal 脂肪1gあたり9kcal

◆炭水化物の摂取は、朝から昼にかけて、夜は摂取を少し抑える意識を持つ

◆糖質をエネルギー変換する際に必要な、ビタミンB1を意識的に摂取する

→豚肉に豊富に含まれます。

◆結果を急がない、無理な食事制限を頑張ると先に筋肉から痩せていって、確実にリバウンドするため

◆基礎代謝を高める努力をする← 筋肉量を増やす

◆必須ミネラル、ビタミンのうち、不足しやすいビタミンAと鉄、カルシウムの摂取を怠らない

◆毎日、体重計に乗り、記録する

◆脂肪は急にはなくならないので、長い目で筋肉量を増やして基礎代謝と有酸素運動で燃焼させる

◆できればロードバイクに毎日乗る、10分でもよいので続ける。雨の日はローラー練習ができるような環境を整えられれば理想的

私の場合は、ロードバイクにほとんど毎日乗って、冬の間は脂肪燃焼を狙って2時間~4時間のLSDメニューを重点的にしたのが割と効果的だったと考えています。

実際、ロードバイクはダイエットに向いているという記事をよく見かけますが、基本的な走力がなければ、一度に大きな消費カロリーを消費する運動はできないので、減量と同時に、ロードバイクでの実現したい目標を設定することが、重要になってくると思います。

ポイントは筋肉量を増やすことにあるので、バイクの上でできる練習法として、アウタートップしばりで走るといったメニューもお勧めできます。簡単に言うと一番重いギアを使って漕ぎ続けることで、ハムストリングスの大きな筋肉に負荷をかけることで、速筋を鍛える方法になります。

ただし、膝にかかる負担が割と大きく、初心者の方で、まだ乗車姿勢に伴う体の基本的な筋肉が育っていないうちは、お勧めしません。というのも、ロードバイクに乗り始めの時期というのは、前傾姿勢にまだ慣れていないので、首を支えるための脊柱起立筋や、ハンドルを支える腕周りの筋肉や、下半身の筋肉、バランスをとるためのインナーマッスルが、十分に育っていないため、先にこちらから鍛えるのが良いためです。

一般的に、スポーツで使う筋肉というのは、そのスポーツの動きを通じて鍛えるのが効果的であり、筋肉の部位にもよりますが、半年程度たって、筋肉としてしっかり使えるようになるといったように、育ててあげる期間が必要になります。その期間には、当然ですが筋肉痛に何回もなるのですが、逆に言うと筋肉痛が起きているということは、筋肉に負荷をかけることができているということです。

あまりにも筋肉痛がひどい場合等は、無理に乗る必要はありませんが、多少の筋肉痛であれば、軽いギアでいつもより負荷を下げて30分~1時間程度走るなどして、アクティブリカバリーを実施するのが良いでしょう。基礎代謝を上げて、血流の流れをよくすることで、回復を早めようというものです。

自転車で使う下半身の筋肉の回復時間は、ざっくり24時間程度と割と短いため、毎日トレーニングすることは慣れてくれば可能になります。ただ、初心者の方が頑張りすぎると、オーバートレーニングで膝を悪くしてしまったりすることがありますので、自分の体の声を聞きながらが基本になります。膝を悪くする原因としては、ペダリングの際に足が開いてしまっていたり、ポジションがあっていなかったり、膝を支えるだけの太もも周りの筋肉が十分に育っていない等、色々と考えられますので、慢性的に痛みを感じるようになった場合は、病院で見てもらうというのが基本です。

ということで、今回は減量時に意識したい、栄養に関する基礎知識と、トレーニングに関する記事を解説しました。最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

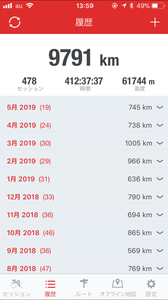

さて、今回は管理人の徒然練習日記、ということで乗っているロードバイクと、練習時のスコアや、補給の事を紹介できればと思います。

さて、愛車ですが、MERIDAのSCULTURA DISC200に乗っています。 2016年のランプレメリダのレプリカモデルです。モノトーンのフレームデザインと艶消しのフレームがとても気に入って購入しました。完成車で9.8kg、アルミフレーム、コンポーネントはブレーキ以外がSHIMANO SORA , メカニカルディスクブレーキといったところです。

とにかく、この配色のフレームデザインが気に入っていたので、コンポーネント等は後でアップグレード出来るやー、ぐらいの意識で購入しましたが、意外とSORAでもそんなに悪くないなというのが乗っている印象です。後輪のハブのグリスアップ等、多少のオーバーホールは実施していますが、少なくとも、チェーンリングが寿命を迎えるまではこれで練習しようと考えています。ロードバイクに本格的に乗り始めてからまだ1年ちょっとです。以前は(今も)バドミントン等のスポーツを中心にゴルフや、山登り等してました。

この自転車で9500km以上乗ってきました。その間に、チェーンは3回交換、カセットスプロケット1回交換(いずれも自分で)していますが、チェーン、カセットスプロケット等、消耗品のパーツは11速用のものよりだいぶ安いといった恩恵もあります。コンパクトクランクなので、正直リア9速あれば、トレーニングで困ることはあまりないのです。

といいつつ、本音はやはりSHIMANOでいうところのULTEGRA(何回か乗ったことがある)がいいなー、なんて思っています。クランクの踏み具合がとにかくダイレクトに伝わる感じだったのが印象に残っています。なので、次の買い替えはULTEGRAで、組むことを想定してフレームをどうするか物色している毎日です。

さて、管理人の走力ですが、参考までに本日の走行ログを以下に貼ります(1人練)。

いつものトレーニングコースです。多少のアップダウンと最大斜度20%の坂があるので登りの練習もできます。信号は少なめで、1週5kmの湖を3周したり、効率重視のコースですね。今日は暑かったので、水場で何回か水浴び?しました。一時停止30分は、その時間とトイレ、補給、休憩です。アップダウン(獲得標高550m程度)はありますが、平均スピードは26.5km/hrですか、、、まだまだ、凡人です。

今はとにかく走力をあげるためということで、ホイールも約2.4kgの鉄下駄のままです。ひとまず、次のフレームをディスクブレーキにするか、リムブレーキにするか決まらないうちは購入予定はありません。

重量ついでに管理人のデータです。

身長: 162cm

体重: 56㎏

体脂肪率:14.5% ←目下ダイエット中

自転車の総重量はどれぐらいか、軽く試算していきますと、、

サドルバッグの重量が中身合わせて、約700g

トップチューブバッグが、中身合わせて約900g(財布、モバイルバッテリー、補給食)

ライトが前後合わせて、約350g程度

サイクルコンピューターはスマホ、RunTastic Road Bike Pro を使用。(GPS,ケイデンス等)

→カバー合わせて150gぐらい

スマホを固定するためのホルダーが約100g

タイヤは25C、前輪コンチネンタル5000グランプリ、後輪コンチネンタルGP4000を使用。

合わせて、220g+240g

チューブ:コンチネンタルのブチルチューブ、90g×2=180g

ビンディングペダル:シマノ ライトアクション330g(2個)/クリート:70g

ボトル:camelバッグアイス 600ml と 500mlのスクイズボトル

→ボトルケージと合わせて、合計で1.3㎏ぐらいとえいやっと!

携帯ポンプ:200g程度

といった具合で、ウェア、シューズ以外の重量情報はこんなものでしょうか、ボトルや補給食の重量は減るとして、走り始めの自転車の総重量は、、、

14.54㎏!!!!!!

初めて真面目に計算したんですが、結構重いな、、体重あと5㎏落とせば、登りもいい感じになりそう。

完成車9.8キロは、最初についていたタイヤとチューブの重量も含むのか、その辺が良く分かってません。なのでざっくりとこんなもんという。

当面は、トレーニングを活用して、ダイエットですね。去年のこの時期は58.5キロで体脂肪率17%ぐらいあったのが、現在56キロ、14.5%なので、割といい感じに減量はできております。目指せ体脂肪率、一桁といったところでしょうか。それぐらいになるころに、次の自転車を7kg台で組めたら最高ですね。坂が楽しくなりそう。

個人的に、トップチューブバッグは、ダンシングの際に足に当たるので、買い換えたいなーと思っているのですが、補給食をかなり頻繁に食べる管理人としては、中々悩ましい所です。実際、トライアスロンの選手等はトップチューブバッグを使っている人多いですしね。走りながら食べるのに、トップチューブバッグは本当に便利なんです。

走り始める前に、おにぎりを作るんですが、梅とふりかけのみでその重量が毎回350g-400g(お茶碗2杯分)の爆弾おにぎりと、炎熱サプリや飴、ジップロックに入れたミックスナッツ等、、すべてトップチューブバッグに入れています。

今日のように昼間走れるときは、1回のライドでおにぎりをほぼほぼ、完食しているので、、、帰ってからプロテインとグレープフルーツジュースを摂取して、後は、ゆでたニンジンにブロッコリーとササミを食べるのが、ちょうどいい感じに栄養バランスが取れているんです。

補給の観点でいうと、今日のような1時間半~2時間のトレーニングでそこまで補給する必要は本来ありません。ただ、帰ってから炭水化物を摂取するよりは、トレーニング中にちょっとずつ補給して、おにぎりの消化時間をずらすことで、トレーニング後のプロテイン摂取の際の、

たんぱく質:糖質=1:3 の比率に近づけたいという発想です。

お米の消化時間は一般的に2~3時間、対して、プロテインは30分~2時間(プロテインの種類による)と短いためです。

食べ物の消化時間を計算して、逆算して食事をするという発想は、ダイエットにも役立ちますし、自分の体で色々と実験していると、ものすごく走っても、あまり疲れない補給のコツ等がつかめるようになってきます。何より効率的にエネルギーや栄養を摂取することでハンガーノック等、最悪の状況を作りにくいという予防になります。

今回のトレーニングでは、サイコン上で、891kcalを消費しているので、仮に朝ごはんを食べておらず、補給も水分とbcaaだけにしていたら、まぁ、途中で力が出なくなって帰っているでしょうね。最悪はハンガーノックです。トレーニングの質は??というと体にダメージを与えるだけとても効率の悪いものになっているでしょう。

一度ハンガーノックになると、回復するまでに一般的に数日はかかります。経験したことがある人は分かると思いますが、実際人気のない道で一人で動けなくなったりすると危ないんです。補給するものがない、他のサイクリストが中々通らない場合、休んでいる間に回復する見込みが少ないので、早急にタクシーを呼ぶか、最悪救急車を呼んでエスケープできればいいでしょう。自転車は、輪行袋を持っている場合は、持って帰れますが、ない場合は、鍵をかけて置いておきましょう。

また、本日は目下5月ですが、熱中症のリスクは照り返しの多いサイクリングロード等では上がります。昨年も、5.6.7.8.9月と、練習していると、熱中症らしき症状で、介抱されているサイクリストや、救急車での搬送現場をよく見ました。特に河川敷等の、木陰がないサイクリングロードで多く見かけます。

いつもより、多めに休憩を取ったり、水場で水浴びをしたり、水分補給をこまめにしっかりとする、炎熱サプリを飲む、しっかりと朝食を食べてから走る等気を付けましょう。少し調子が悪いなと思ったら、体と対話しながら走り、調子が悪いときは、グループライド等でも勇気をもって切り上げさせてもらうなどの、自己管理能力が必要になります。

特に酷暑の日には、すぐに帰れるように家の近くに周回コースを見つけて走る等、コースを工夫することも必要になってくるでしょう。去年のような、35度を超える日中は外で走るのを控えて、早朝練習で切り上げたり、日中はクーラーの効いた部屋でローラー練習に取り組むのもいいと思います。

また、体幹のトレーニングや、体の柔軟性を高めるためのストレッチを重点的に行うなど、自分の体に必要な課題を抽出して、実施すると良いと思います。そのためには、具体的な目標を持ったり、長期のスパンから、短期スパンでの達成すべき目的意識を持つ姿勢が大事になってくるでしょう。私の場合は、筋肉量を落とさずに年内に53kg台を達成することと、とにかく走力をあげること、平地、山と全てこなせるように、今の比較的重い自転車のセッティングで練習を継続することになります。年内に2万キロも達成したい目標です。

ということで、今回は練習日記と、補給に関しての考え方、そろそろ気を付けたい熱中症に関しての記事でした。今後も、ローディの皆さんの練習に役立つような情報を主に食事や、補給といった内容で発信していければと思っています。

過去記事はこちらから↓↓↓

ロードバイクとBCAA 押さえておきたい基礎知識と効果的な活用法

最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。

さて、愛車ですが、MERIDAのSCULTURA DISC200に乗っています。 2016年のランプレメリダのレプリカモデルです。モノトーンのフレームデザインと艶消しのフレームがとても気に入って購入しました。完成車で9.8kg、アルミフレーム、コンポーネントはブレーキ以外がSHIMANO SORA , メカニカルディスクブレーキといったところです。

とにかく、この配色のフレームデザインが気に入っていたので、コンポーネント等は後でアップグレード出来るやー、ぐらいの意識で購入しましたが、意外とSORAでもそんなに悪くないなというのが乗っている印象です。後輪のハブのグリスアップ等、多少のオーバーホールは実施していますが、少なくとも、チェーンリングが寿命を迎えるまではこれで練習しようと考えています。ロードバイクに本格的に乗り始めてからまだ1年ちょっとです。以前は(今も)バドミントン等のスポーツを中心にゴルフや、山登り等してました。

この自転車で9500km以上乗ってきました。その間に、チェーンは3回交換、カセットスプロケット1回交換(いずれも自分で)していますが、チェーン、カセットスプロケット等、消耗品のパーツは11速用のものよりだいぶ安いといった恩恵もあります。コンパクトクランクなので、正直リア9速あれば、トレーニングで困ることはあまりないのです。

といいつつ、本音はやはりSHIMANOでいうところのULTEGRA(何回か乗ったことがある)がいいなー、なんて思っています。クランクの踏み具合がとにかくダイレクトに伝わる感じだったのが印象に残っています。なので、次の買い替えはULTEGRAで、組むことを想定してフレームをどうするか物色している毎日です。

さて、管理人の走力ですが、参考までに本日の走行ログを以下に貼ります(1人練)。

いつものトレーニングコースです。多少のアップダウンと最大斜度20%の坂があるので登りの練習もできます。信号は少なめで、1週5kmの湖を3周したり、効率重視のコースですね。今日は暑かったので、水場で何回か水浴び?しました。一時停止30分は、その時間とトイレ、補給、休憩です。アップダウン(獲得標高550m程度)はありますが、平均スピードは26.5km/hrですか、、、まだまだ、凡人です。

今はとにかく走力をあげるためということで、ホイールも約2.4kgの鉄下駄のままです。ひとまず、次のフレームをディスクブレーキにするか、リムブレーキにするか決まらないうちは購入予定はありません。

重量ついでに管理人のデータです。

身長: 162cm

体重: 56㎏

体脂肪率:14.5% ←目下ダイエット中

自転車の総重量はどれぐらいか、軽く試算していきますと、、

サドルバッグの重量が中身合わせて、約700g

トップチューブバッグが、中身合わせて約900g(財布、モバイルバッテリー、補給食)

ライトが前後合わせて、約350g程度

サイクルコンピューターはスマホ、RunTastic Road Bike Pro を使用。(GPS,ケイデンス等)

→カバー合わせて150gぐらい

スマホを固定するためのホルダーが約100g

タイヤは25C、前輪コンチネンタル5000グランプリ、後輪コンチネンタルGP4000を使用。

合わせて、220g+240g

チューブ:コンチネンタルのブチルチューブ、90g×2=180g

ビンディングペダル:シマノ ライトアクション330g(2個)/クリート:70g

ボトル:camelバッグアイス 600ml と 500mlのスクイズボトル

→ボトルケージと合わせて、合計で1.3㎏ぐらいとえいやっと!

携帯ポンプ:200g程度

といった具合で、ウェア、シューズ以外の重量情報はこんなものでしょうか、ボトルや補給食の重量は減るとして、走り始めの自転車の総重量は、、、

14.54㎏!!!!!!

初めて真面目に計算したんですが、結構重いな、、体重あと5㎏落とせば、登りもいい感じになりそう。

完成車9.8キロは、最初についていたタイヤとチューブの重量も含むのか、その辺が良く分かってません。なのでざっくりとこんなもんという。

当面は、トレーニングを活用して、ダイエットですね。去年のこの時期は58.5キロで体脂肪率17%ぐらいあったのが、現在56キロ、14.5%なので、割といい感じに減量はできております。目指せ体脂肪率、一桁といったところでしょうか。それぐらいになるころに、次の自転車を7kg台で組めたら最高ですね。坂が楽しくなりそう。

個人的に、トップチューブバッグは、ダンシングの際に足に当たるので、買い換えたいなーと思っているのですが、補給食をかなり頻繁に食べる管理人としては、中々悩ましい所です。実際、トライアスロンの選手等はトップチューブバッグを使っている人多いですしね。走りながら食べるのに、トップチューブバッグは本当に便利なんです。

走り始める前に、おにぎりを作るんですが、梅とふりかけのみでその重量が毎回350g-400g(お茶碗2杯分)の爆弾おにぎりと、炎熱サプリや飴、ジップロックに入れたミックスナッツ等、、すべてトップチューブバッグに入れています。

今日のように昼間走れるときは、1回のライドでおにぎりをほぼほぼ、完食しているので、、、帰ってからプロテインとグレープフルーツジュースを摂取して、後は、ゆでたニンジンにブロッコリーとササミを食べるのが、ちょうどいい感じに栄養バランスが取れているんです。

補給の観点でいうと、今日のような1時間半~2時間のトレーニングでそこまで補給する必要は本来ありません。ただ、帰ってから炭水化物を摂取するよりは、トレーニング中にちょっとずつ補給して、おにぎりの消化時間をずらすことで、トレーニング後のプロテイン摂取の際の、

たんぱく質:糖質=1:3 の比率に近づけたいという発想です。

お米の消化時間は一般的に2~3時間、対して、プロテインは30分~2時間(プロテインの種類による)と短いためです。

食べ物の消化時間を計算して、逆算して食事をするという発想は、ダイエットにも役立ちますし、自分の体で色々と実験していると、ものすごく走っても、あまり疲れない補給のコツ等がつかめるようになってきます。何より効率的にエネルギーや栄養を摂取することでハンガーノック等、最悪の状況を作りにくいという予防になります。

今回のトレーニングでは、サイコン上で、891kcalを消費しているので、仮に朝ごはんを食べておらず、補給も水分とbcaaだけにしていたら、まぁ、途中で力が出なくなって帰っているでしょうね。最悪はハンガーノックです。トレーニングの質は??というと体にダメージを与えるだけとても効率の悪いものになっているでしょう。

一度ハンガーノックになると、回復するまでに一般的に数日はかかります。経験したことがある人は分かると思いますが、実際人気のない道で一人で動けなくなったりすると危ないんです。補給するものがない、他のサイクリストが中々通らない場合、休んでいる間に回復する見込みが少ないので、早急にタクシーを呼ぶか、最悪救急車を呼んでエスケープできればいいでしょう。自転車は、輪行袋を持っている場合は、持って帰れますが、ない場合は、鍵をかけて置いておきましょう。

また、本日は目下5月ですが、熱中症のリスクは照り返しの多いサイクリングロード等では上がります。昨年も、5.6.7.8.9月と、練習していると、熱中症らしき症状で、介抱されているサイクリストや、救急車での搬送現場をよく見ました。特に河川敷等の、木陰がないサイクリングロードで多く見かけます。

いつもより、多めに休憩を取ったり、水場で水浴びをしたり、水分補給をこまめにしっかりとする、炎熱サプリを飲む、しっかりと朝食を食べてから走る等気を付けましょう。少し調子が悪いなと思ったら、体と対話しながら走り、調子が悪いときは、グループライド等でも勇気をもって切り上げさせてもらうなどの、自己管理能力が必要になります。

特に酷暑の日には、すぐに帰れるように家の近くに周回コースを見つけて走る等、コースを工夫することも必要になってくるでしょう。去年のような、35度を超える日中は外で走るのを控えて、早朝練習で切り上げたり、日中はクーラーの効いた部屋でローラー練習に取り組むのもいいと思います。

また、体幹のトレーニングや、体の柔軟性を高めるためのストレッチを重点的に行うなど、自分の体に必要な課題を抽出して、実施すると良いと思います。そのためには、具体的な目標を持ったり、長期のスパンから、短期スパンでの達成すべき目的意識を持つ姿勢が大事になってくるでしょう。私の場合は、筋肉量を落とさずに年内に53kg台を達成することと、とにかく走力をあげること、平地、山と全てこなせるように、今の比較的重い自転車のセッティングで練習を継続することになります。年内に2万キロも達成したい目標です。

ということで、今回は練習日記と、補給に関しての考え方、そろそろ気を付けたい熱中症に関しての記事でした。今後も、ローディの皆さんの練習に役立つような情報を主に食事や、補給といった内容で発信していければと思っています。

過去記事はこちらから↓↓↓

ロードバイクとBCAA 押さえておきたい基礎知識と効果的な活用法

最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。